Ein abgetragenes Hemd, eine verschlissene Hose, ein mürbes Stück Leder, ein geflickter Strumpf, ein verknöcherter Henkel, zwei müde Augen, ein unbeweglicher Zeiger, eine faltige Tischdecke, ein ausgeleiertes Gummiband, ein schrumpliger Apfel, ein verbeulter Topf, ein gesplittertes Glas, eine zersprungene Tasse, ein bleierner Saum, ein verbrauchtes Wams, ein abgeschabter Ärmel, ein vergangener Tag, eine staubige Ecke, ein blindes Huhn, ein verdorbener Brei, ein fleckiges Kissen, ein abgelegtes Kleid, ein schimmeliger Fleck, eine morsche Kiste.

Ein abgetragenes Hemd, eine verschlissene Hose, ein mürbes Stück Leder, ein geflickter Strumpf, ein verknöcherter Henkel, zwei müde Augen, ein unbeweglicher Zeiger, eine faltige Tischdecke, ein ausgeleiertes Gummiband, ein schrumpliger Apfel, ein verbeulter Topf, ein gesplittertes Glas, eine zersprungene Tasse, ein bleierner Saum, ein verbrauchtes Wams, ein abgeschabter Ärmel, ein vergangener Tag, eine staubige Ecke, ein blindes Huhn, ein verdorbener Brei, ein fleckiges Kissen, ein abgelegtes Kleid, ein schimmeliger Fleck, eine morsche Kiste.

Personenbeschreibung

Sie hat ein großes Gesicht. Sie zieht die Unterlippe ein und kneift den Mund zusammen. Sie fixiert die Dinge in der Ferne, nimmt aber auch gern die Lupe bei der Nahbetrachtung. Sie hört ein ständiges Zirpen im Ohr, wie von Zikaden im Süden. Wie gern möchte sie diese noch einmal wirklich hören, die Mittagshitze spüren und unter den Pinien hergehen über weichen, mit Nadeln bedecktem Boden.

Sie ist sehr groß und schwer für ihr Alter. Sie lässt ihr Haar bis zur Schulter wachsen. Die Füsse bleiben meistens nackt, auch im Winter. Nur auf Asphalt trägt sie Schuhe. Sie kleidet sich nach den aktuellen Moden, mag die Hosen, Röcke und Kleider gern oversized. Für ihre Kleider sucht sie stets Farben von Gewürzen, Früchten und Edelsteinen aus. Am liebsten mag sie Safran, dazu ein tiefes Violettblau von Waldbeeren. Zu Mandarinfarben trägt sie ein dunkles Melonenschalengrün. Zu Amethystfarben ein Kakaubraun. Sie besitzt Gold und Silber, um sich damit zu schmücken. Eitel ist sie nicht. Es ist das glänzend Dinghafte, das sie an Ketten und Ringen liebt.

Sie hat sich schon als Zehnjährige mit Naturwissenschaften und Künsten befasst. Aber nur bis zu einem gewissen Grade, bleibt zwar dran, hartnäckig ist sie jedoch nicht. Ihr genügt oft die reine Andeutung. Sie mag es nicht, Rätsel zu lösen, mag aber die Rätsel. Sie kann sich nicht erinnern, je ein Geheimnis des Glaubens verstanden zu haben. Sie hat auch nie gefragt. Sie will es bei dem Geheimnis belassen. Sie sieht sich als nichts Besonderes. Will auch nicht auffallen. Insgeheim will sie aber gesehen werden. Die vielen Dinge, die sie anhäuft, will sie alle entsorgen. Aber erst, wenn sie die Matura hat. Sie trauert allen Dingen nach, die sie schon verloren hat (ein milchweißes Hermelinfell mit Kopf und Krallen) und sagt: das war alles ich.

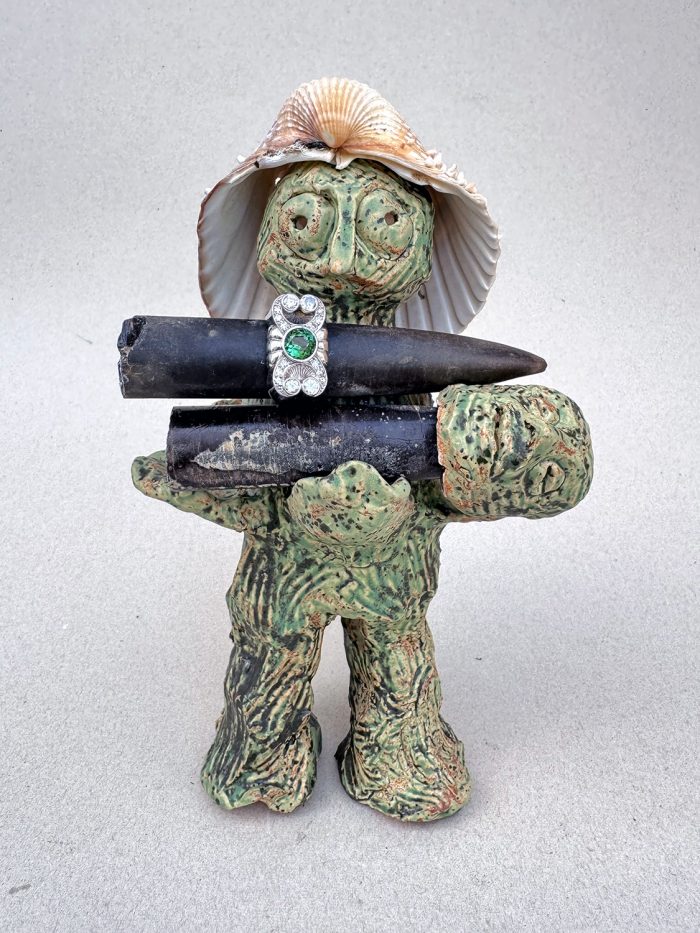

Braunglasierte Tonfigur mit Fluoritkristall, Silberkette und norwegischen Münzen der 90er Jahre, Sammlung RW, Fotografie RW, Oktober 2025

Wat te doen als u een wolf tegenkomt?

Am Eingang zum niederländischen Park der Hoge Veluwe bekommt man, um weiter zum Kröller-Müller Museum zu gelangen, eine Broschüre überreicht: Wat te doen als u een wolf tegenkomt?

Am Eingang zum niederländischen Park der Hoge Veluwe bekommt man, um weiter zum Kröller-Müller Museum zu gelangen, eine Broschüre überreicht: Wat te doen als u een wolf tegenkomt?

Die steinalte Sophia hat die Warnung nicht beachtet, ist sie doch mit dem Auto unterwegs und hat auch nicht vor, großartige Gänge durch das wilde Gelände zu wagen. Sie kennt das Museum und freut sich auf die Wiederbegegnung mit Vincent Van Gogh, James Ensor, Odilon Redon, Piet Mondrian und vielen anderen. Vor allem aber auch auf Lucas Cranach den Älteren, dessen Venus mit Amor als Honigdieb sie zu ihrem Lieblingsbild erkoren hat. Als sie aber in einen Saal tritt, ist sie erschrocken. Ein schwarzes, böses Gesicht blickt auf sie hinab. Eine Fratze nicht. Die Mimik der Dargestellten ist durch ungünstiges Licht an der Decke des Museums verzerrt. Der Maler hat mit pastosem Farbauftrag gearbeitet – Brauen, Augenlider und Lippe der in Weiß gekleideten, eleganten Dame bekommen durch das Museums-Licht von oben unangenehme helle Blitzer. Sophia kann sich das Phänomen erklären, aber sie mag das Gesicht nicht ertragen, dies wird mich verfolgen, muss den Saal verlassen.

Das Porträt der Eva Callimarchi-Catargi von Henri Fantin-Latour bekam die deutsche Kunstsammlerin Helene Müller von ihrem niederländischen Mann Anton Kröller zur Silberhochzeit geschenkt. Zusammen mit Van Gogh’s Gemälde «An der Schwelle zur Ewigkeit». Ein Mann in blauer Kleidung sitzt gekrümmt und voller Kummer, das Gesicht in den Händen verborgen, auf einem Stuhl am brennenden Kamin. Van Gogh malte es im Mai 1890 in der Nervenheilanstalt. Die beiden Bilder hatte Kröller heimlich schon ab 1912 gekauft, um sie am 15. Mai 1913 seiner Frau für ihre Sammlung zu schenken. Das Porträt der strengen, fast abweisenden Dame von Henri Fantin-Latour und das Sorgenbild von Vincent van Gogh passen nach Meinung der steinalten Sophia überhaupt nicht als Geschenkpaar zusammen. Aber Helene hat sich wohl sehr gefreut, wie sie in einem Brief an Anton schreibt: der weinende Mann und die ruhige Frau seien der «sluitsteen» ihrer Sammlung, als wäre jetzt nichts mehr nötig: Was könnte das noch übertreffen?

«Loop de wolf niet tegemoet…» warnt die Park-Broschüre. Unruhig schläft die steinalte Sophia am Abend in einem Hotel bei Otterlo ein. Das Gesicht der Eva Callimachi-Catargi verfolgt sie hinein in die Abgründe zwischen Wachsein und Schlaf, einer Gegend, in der Gestalten von Krieg, Kummer und Tod wachsen.

Im Kröller-Müller Silberhochzeitsmonat und -jahr, am 29. Mai 1913, stirbt Eva Callimarchi-Catargi, die Tochter eines rumänischen Politikers in Paris und im darauffolgenden Jahr sollte der Erste Weltkrieg beginnen.

Portrait d’Eva Callimachi-Catargi 1881, HENRI FANTIN-LATOUR, Grenoble 1836 – Buré 1904, Kröller-Müller Museum, Otterlo, Niederlande, Fotografie RW, 28. September 2025

Der Dreck der Geschichte

Der indische Prinz erzählt die Geschichte des prächtigen Cocktailringes. Seine ungewöhnlichen Proportionen haben ihn fasziniert. Eine breite Fratze schaut ihn an. Ausladend gehen zwei hohe mit Saphiren bestückte Augenpartien zur Seite. Die Nase ist mit einem Rücken aus Diamanten bestückt. Der merkwürdig tief liegende Mund unten und der entsprechende Haarreif oben sind mit Rubinen ausgefasst. Den Ring hat er unter dem Namen Magnifique bague cocktail in einem Lütticher Auktionshaus ersteigert. Er ordnet ihn in die 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts ein. Bei der Übergabe ist der Ring sehr, sehr schmutzig – in allen Ritzen und Spalten kleben Spuren der Vergangenheit, die Diamanten sind grau geworden, auf den Rubinen haftet grünlicher Belag. Er fragt nach, aus welchen Zusammenhängen der Ring komme. Man sagt, er sei aus dem Nachlass einer Schriftstellerin aus großbürgerlichem Haus, geboren in Brüssel und in den USA verstorben. Sie sei in den späten 40ern nach Amerika ausgewandert und habe ihr Domizil an eine Angestellte vermietet, mit der Auflage, alles an seinem Platz zu lassen. Die Schriftstellerin, die sich in der Historie Europas auskannte, altgriechisch und italienisch sprach und schon als Jugendliche mit Werken von Joris-Karl Huysmans, Gabriele D’Annunzio, Leo Tolstoi, Platon und Vergil auseinandersetzte, war eine der ersten Frauen, die in die Académie française aufgenommen wurde. Roger Caillois, den der indische Prinz sehr veehrt, war ein Verehrer ihrer Werke und Jean d’Ormesson hat sich für ihre Aufnahme in Paris stark gemacht.

Der indische Prinz erzählt die Geschichte des prächtigen Cocktailringes. Seine ungewöhnlichen Proportionen haben ihn fasziniert. Eine breite Fratze schaut ihn an. Ausladend gehen zwei hohe mit Saphiren bestückte Augenpartien zur Seite. Die Nase ist mit einem Rücken aus Diamanten bestückt. Der merkwürdig tief liegende Mund unten und der entsprechende Haarreif oben sind mit Rubinen ausgefasst. Den Ring hat er unter dem Namen Magnifique bague cocktail in einem Lütticher Auktionshaus ersteigert. Er ordnet ihn in die 40er, 50er Jahre des 20. Jahrhunderts ein. Bei der Übergabe ist der Ring sehr, sehr schmutzig – in allen Ritzen und Spalten kleben Spuren der Vergangenheit, die Diamanten sind grau geworden, auf den Rubinen haftet grünlicher Belag. Er fragt nach, aus welchen Zusammenhängen der Ring komme. Man sagt, er sei aus dem Nachlass einer Schriftstellerin aus großbürgerlichem Haus, geboren in Brüssel und in den USA verstorben. Sie sei in den späten 40ern nach Amerika ausgewandert und habe ihr Domizil an eine Angestellte vermietet, mit der Auflage, alles an seinem Platz zu lassen. Die Schriftstellerin, die sich in der Historie Europas auskannte, altgriechisch und italienisch sprach und schon als Jugendliche mit Werken von Joris-Karl Huysmans, Gabriele D’Annunzio, Leo Tolstoi, Platon und Vergil auseinandersetzte, war eine der ersten Frauen, die in die Académie française aufgenommen wurde. Roger Caillois, den der indische Prinz sehr veehrt, war ein Verehrer ihrer Werke und Jean d’Ormesson hat sich für ihre Aufnahme in Paris stark gemacht.

Nach dem Tod der Schriftstellerin wurde der Ring in ihrem ehemaligen Haus in Brüssel, in der untersten Schublade der Anrichte im Esszimmer gefunden. Eingewickelt und verknotet in ein altes Taschentuch der 50er Jahre, bedruckt mit einer hellblauen Katze und einem rosa Fisch. Zu Hause hat der indische Prinz den Ring unter der Lupe betrachtet und leicht angewidert gleich zweimal im Ultraschallbad gereinigt, dabei sehr aufgepasst, dass sich keine weiteren Diamanten verlieren. Laut Auktionshaus fehlen drei, aber beim Nachzählen fehlen nun sieben kleine Diamanten. Der im Übrigen üppige Diamantbesatz fällt auf wegen seiner sehr unterschiedlichen Steine mit diversen Facettenschliffen. Ungewöhnlich zusammengestellt, als hätte der Goldschmied den Auftrag gehabt, alte Steine aus historischen Zusammenhängen für den Ring zu verwenden. Das Rot-Weiß-Blau der Ringsteine erinnert an den drapeau bleu-blanc-rouge, die Tricolore, dargestellt durch die drei traditionellen Edelsteine Saphir, Diamant und Rubin. War der Ring ein Erinnerungsstück für eine französische Liebschaft, die unglücklich endete?

Ring mit Saphir, Diamant und Rubin zwischen Scherben vom Rhein, Sammlung RW, auf dem Kopf stehende Fotografie RW vom 10. September 2025

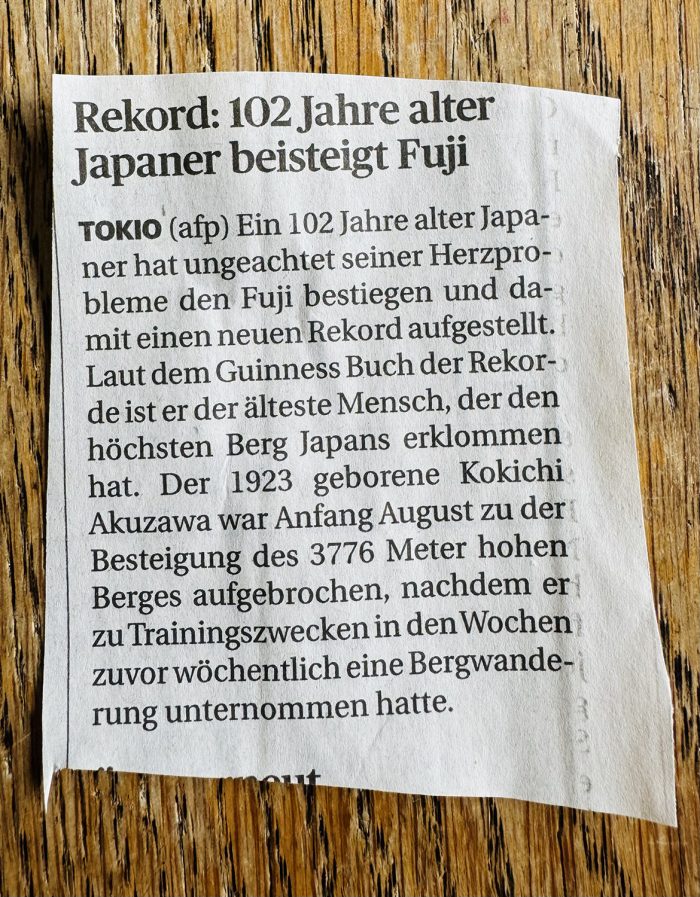

EI EI 23

Dass der Fujiyama 3776 Meter hoch ist, wusste ich nicht. Quersumme 23. Dass der 102 Jahre alte Bergsteiger 1923 geboren wurde, wie mein Vater, weiß ich nun. Dass er am 3. August, das ist mein Geburtstag, den Aufstieg begann und schließlich am 5. August, Quersumme 23, die Spitze erreichte, ist wunderbar. Dass dazu das Wort Beisteigen erfunden wurde, ist allesamt eine sehr, sehr schöne Geschichte, die eigens für mich heute erzählt und publiziert wurde und Ei Ei – es ist alles wahr.

Dass der Fujiyama 3776 Meter hoch ist, wusste ich nicht. Quersumme 23. Dass der 102 Jahre alte Bergsteiger 1923 geboren wurde, wie mein Vater, weiß ich nun. Dass er am 3. August, das ist mein Geburtstag, den Aufstieg begann und schließlich am 5. August, Quersumme 23, die Spitze erreichte, ist wunderbar. Dass dazu das Wort Beisteigen erfunden wurde, ist allesamt eine sehr, sehr schöne Geschichte, die eigens für mich heute erzählt und publiziert wurde und Ei Ei – es ist alles wahr.

Zeitungsartikel heute in der RP, weitere Einzelheiten auch auf https://www.smithsonianmag.com,

Fotografie RW, 27. August 2025

The Snakes

![]() Dem indischen Prinz ist seltsam zumute, Schlangen sind ihm von Kindheit an unheimliche Wesen. Das, was er allerdings an ihnen mag, ist, dass sie sich häuten. Eine Erneuerung, die das Alte, Vergangene schrumpelig zurücklässt. So freut er sich, als er den Doppel-Schlangenring entdeckt. Und kauft ihn nicht nur als Zeichen eines Neuanfangs, sondern auch wegen der Queen Victoria. Von 1837 bis 1901 war sie Königin von Großbritannien und Irland und seit 1876 Kaiserin von Indien. Also auch Herrscherin über seine Vorfahren. Victoria bekam von Prinz Albert eben einen Schlangenring zur Verlobung geschenkt, am 15. Oktober 1839. Der Ring, den Albert selbst entworfen hat, trägt einen großen Smaragd auf dem Kopf, Diamanten als Maul und Rubine als Augen. Innerlich muss der indische Prinz schmunzeln, als er der steinalten Sophia seinen neuen Schlangenring aus dem Antiquitätenhandel zeigt und erklärt. Sie erinnert ihn heute mit ihrem mürrischen Mund, ihren leicht vorstehenden Augen und der spitzen Nase im vollen Gesicht an die alte englische Königin. Davon sagt er ihr aber nichts. Nur, dass die Schlangenringe im England des viktorianischen Zeitalters zu einem Verkaufsschlager wurden, ebenso wie der Schmuck aus schottischen Pebbles, das sind die im Gebirge und an Flüssen gefundenen Achate, ebenso gesucht wie die Cairngorm-Quarzkristalle in der Varietät Citrin und Rauchquarz. Albert und Victoria hatten eine Vorliebe für die Natur und liebten Juwelen mit den Schmucksteinen Schottlands. Victoria hat zum Ende ihres Lebens genaue Anweisungen gegeben, welche geliebten Ringe, Medaillons und Ketten mit ihr ins Grab gelegt werden sollten, unter anderem auch der Verlobungsring von Albert, ebenso wie sein weißes Taschentuch, das auf ihr Gesicht gelegt werden sollte, des Weiteren ein Medaillon mit der Haarlocke ihres bevorzugten Dieners, The Queen’s Highland Servant John Brown.

Dem indischen Prinz ist seltsam zumute, Schlangen sind ihm von Kindheit an unheimliche Wesen. Das, was er allerdings an ihnen mag, ist, dass sie sich häuten. Eine Erneuerung, die das Alte, Vergangene schrumpelig zurücklässt. So freut er sich, als er den Doppel-Schlangenring entdeckt. Und kauft ihn nicht nur als Zeichen eines Neuanfangs, sondern auch wegen der Queen Victoria. Von 1837 bis 1901 war sie Königin von Großbritannien und Irland und seit 1876 Kaiserin von Indien. Also auch Herrscherin über seine Vorfahren. Victoria bekam von Prinz Albert eben einen Schlangenring zur Verlobung geschenkt, am 15. Oktober 1839. Der Ring, den Albert selbst entworfen hat, trägt einen großen Smaragd auf dem Kopf, Diamanten als Maul und Rubine als Augen. Innerlich muss der indische Prinz schmunzeln, als er der steinalten Sophia seinen neuen Schlangenring aus dem Antiquitätenhandel zeigt und erklärt. Sie erinnert ihn heute mit ihrem mürrischen Mund, ihren leicht vorstehenden Augen und der spitzen Nase im vollen Gesicht an die alte englische Königin. Davon sagt er ihr aber nichts. Nur, dass die Schlangenringe im England des viktorianischen Zeitalters zu einem Verkaufsschlager wurden, ebenso wie der Schmuck aus schottischen Pebbles, das sind die im Gebirge und an Flüssen gefundenen Achate, ebenso gesucht wie die Cairngorm-Quarzkristalle in der Varietät Citrin und Rauchquarz. Albert und Victoria hatten eine Vorliebe für die Natur und liebten Juwelen mit den Schmucksteinen Schottlands. Victoria hat zum Ende ihres Lebens genaue Anweisungen gegeben, welche geliebten Ringe, Medaillons und Ketten mit ihr ins Grab gelegt werden sollten, unter anderem auch der Verlobungsring von Albert, ebenso wie sein weißes Taschentuch, das auf ihr Gesicht gelegt werden sollte, des Weiteren ein Medaillon mit der Haarlocke ihres bevorzugten Dieners, The Queen’s Highland Servant John Brown.

Schlangenringe gibt es seit der Antike. Die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, also einen Ring bildet, heißt Ouroboros, ein Zeichen für Leben und Tod, Wiedergeburt und Erneuerung. Die jahrtausendealten Mythologien und Ikonografien zur Schlange sind dem indischen Prinz zu komplex, er denkt da auch an die negative Konnotation der Schlange als Verführerin im Paradies, als Zeichen von Sünde. Dies sieht er nicht in seinem Ring. Er nimmt ihn sehr, sehr persönlich mit seinen eigenen, geheimen Bedeutungen, die er nicht verrät.

Sein antiker Schlangenring vereinigt zwei Schlangen, die sich umeinander winden, eine mit Rubinkopf und Diamantenaugen, die andere mit Diamantkopf und Rubinaugen. Ein Blutstropfen und eine Träne. Es gibt keine Punze, aber das Gold ist geprüft auf 14 Karat. Der sehr klare Rubin könnte ein Verneuil-Rubin, eine Synthese sein, was zu überprüfen wäre. Der tropfenförmig geschliffene Diamant hat einen kleinen Fehler am Rand. Dort ist ein winziges Stück herausgebrochen, oder die Lücke war von Anfang da, dann hätte der Schleifer die Fehlstelle geschickt am Rand verborgen. Dies alles betrachtend, erneuert und besiegelt der indische Prinz feierlich die Freundschaft mit der steinalten Sophia.

Schlange aus dem Aquazoo Düsseldorf, 2023, Schlangenring Sammlung RW, Fotografie RW, 24. 8. 25

Zu Münster ein Mysterium

Heute betrachtet der indische Prinz den Zweiaugenring. Der Ring stammt aus dem westfälischen Münster. Zwei große oval, rechteckige Diamanten in sehr alten Schliffen, dem old mine cut, sitzen nebeneinander wie ein Augengeschwisterpaar im bombierten Ringkopf. Der Schliff mit mehr Facetten als je zuvor wurde im 18. Jahrhundert entwickelt, so dass diese im Sonnen- und Kerzenlicht ihr wunderbares Feuer entfalten konnten. Es sind fast schon so viele wie beim modernen Brillantschliff, der ab den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts immer weiter verfeinert wurde bis zu mindestens 56 Facetten im vollkommenen Rund. Die von Hand geschliffenen Steine im Ring haben eben nicht dieses Rund und auch sind sie unvollkommen in der Symmetrie, die untere Kalette ist als winzige Kreisfläche bis in die obere Tafel zu sehen, die auch kleiner ist als beim modernen Brillant und der untere Teil ist meist höher in der Proportion zum oberen Teil. Diese alten Steine sind nicht nur einzigartig, wie jeder natürliche Diamant, sondern auch höchst individuell, weil das persönliche Handwerk eines Edelsteinschleifers für ewig in ihnen festgehalten ist. Die Diamanten sind eben viel älter als die Fassung – dort sind im Innern zwischen den Diamanten kleine Ösen ohne Funktion zu sehen, stammen die Steine also aus anderem Zusammenhang? Die Nachforschungen des Prinzen führen zu Haus Stapel in Havixbeck bei Münster. Vielleicht haben die antiken Diamanten schon im Jahre 1820 eine devant de corsage-Brosche Maria Theresias von Kerckerinck zu Stapel, einer adeligen Dame aus Münster und die Gemahlin von Konstantin Ernst von Droste zu Hülshoff, geschmückt. Sie hatten 23 Kinder ohne Nachkommen, deren Erben wiederum, in diesem Fall vielleicht die Cousine Ermengard in den 20er Jahren des 20. Jh den Auftrag für den Zweiaugenring gegeben hat. Die reiche Brosche mit 46 Diamanten mag in 23 Teile gesägt worden sein, damit jedes Kind vom Erbe profitieren konnte. In Ermengards Nachlass fand man auch Pariser Schmuckjournale, in denen Bombéringe mit Millegiffes abgebildet waren und so hat sie sich vielleicht dem Stil des Art Déco folgend die Schiene mit den ausgesägten Dreiecks-Ornamenten nachbauen lassen. Den Ring nannte sie Haus-Stapel-Ring und erinnerte sich an ihren Aufenthalt im Schloss in den 70er Jahren, als mehrere Trakte an Studenten und Künstler vermietet wurden und sie in Sorge war, ob das Haus den Richtlinien des Denkmalschutzes gemäß gepflegt wurde. In 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gelangte der Ring in den Antiquitätenhandel von Münster, bis er schließlich 2020 vom indischen Prinz erworben wurde.

Aniker Weißgoldring mit Altschliff-Diamanten aus Münster, Sammlung RW, Fotografie RW 2020

Mariä Himmelfahrt oder un anello celeste per Ferragosto

Heute erzählt der indische Prinz die Geschichte vom anello celeste, von dem himmlischen Ring. Der antike blaue Emaillering mit einer Diamantrose in sternförmiger Fassung hat eine ungewöhnliche Punzierung. Eine 52 und davor ein kleiner Kopf im Profil ist ins Gold eingeschlagen, vielleicht die österreichisch/ungarische Dianakopfpunze. Die 52 ist nicht die Ringgröße, nein er ist größer, fast 54. In der Mitte der Schiene gibt es noch vier winzige, geometrisch wirkende Punzen, rätselhaft. Der Diamant sitzt in einem blau schimmernden Strahlenkranz, unter dem Email wurde die Goldfläche guillochiert, das heißt mit feinen Streifen graviert. Stella Maris assoziert der Prinz. Meereskönigin und himmlisches Blau – Mariä Himmelfahrt und Ferragosto. Der indische Prinz weiß, dass der Ring einer Agnes Morawitz gehörte, die sehr fromm war und im Rheinland wohnte. Sie war sogar am 15. August geboren und hieß mit zweitem Namen Auguste und mit Firmnamen Maria. Von ihrer Taufpatin, einer reichen Tante aus der Steiermark, bekam sie den Ring zur Firmung und hielt ihn von da an in Ehren, bis sie ihn zum Anlass ihrer Verlobung am linken Ringfinger trug. Den eigentlichen Verlobungsring, einen Ring mit Aquamarin und Diamant, die sich als Toi et Moi gegenüberstanden, trug sie am Mittelfinger, weil er ihr zu weit war. Dass ihr Verlobter, ein Automobil-Ingenieur, kurz danach an einem tragischen Verkehrsunfall, starb, nahm sie als Gotteszeichen und blieb bis zu ihrem Tode unverheiratet.

Über den zweiten Ring, den Ring der kuhäugigen Juno mit den diamantenen Pfauenfedern und dem blauen Auge erzählt der Prinz ein anderes Mal, wenn Argus all seine Augen geschlossen hat und auf dem Ockerfelsen eingschlafen ist.

Zwei blaue Ringe auf einer Hornsteinknolle aus dem Tagebau Garzweiler, Sammlung RW, Fotografie RW, 15. August 2025

Zu jedem Juwel eine Geschichte

Der indische Prinz hat Folgendes vor – zu jedem seiner Juwelen will er eine Geschichte erzählen. Über Herkunft, Art und Alter der Ringe, Anhänger, Ketten, Broschen und Nadeln. Er beginnt mit einem Weißgoldring, geschmückt mit Brillanten und einem Turmalin. Das Besondere an dem Ring ist sein architektonischer Aufbau. Wie eine hohe Brücke mit breit gewölbten Pfeilern sitzt er über dem Finger. Auf dem Dach gehen vom grünen Mittelstein nach rechts und links je zwei rund schwingende Arme aus, die in vier kleinen Brillanten von circa 0,10 ct enden. Die Arme sind mit Achtkantdiamanten besetzt und umgreifen eine Höhlung mit dem Dekor einer Herzmuschel.

Der indische Prinz hat Folgendes vor – zu jedem seiner Juwelen will er eine Geschichte erzählen. Über Herkunft, Art und Alter der Ringe, Anhänger, Ketten, Broschen und Nadeln. Er beginnt mit einem Weißgoldring, geschmückt mit Brillanten und einem Turmalin. Das Besondere an dem Ring ist sein architektonischer Aufbau. Wie eine hohe Brücke mit breit gewölbten Pfeilern sitzt er über dem Finger. Auf dem Dach gehen vom grünen Mittelstein nach rechts und links je zwei rund schwingende Arme aus, die in vier kleinen Brillanten von circa 0,10 ct enden. Die Arme sind mit Achtkantdiamanten besetzt und umgreifen eine Höhlung mit dem Dekor einer Herzmuschel.

Als der indische Prinz dieses schöne Motiv sieht, will er den Ring besitzen. Er sah ihn vor einer Woche in einem Dortmunder Antiquitätengeschäft. Vom Händler erfährt er, dass er aus dem Nachlass einer Augsburger Unternehmerfamilie stammen soll, die nach Dortmund umsiedelte. Alles ist mit alten Rechnungen belegt. Der Urgroßvater der Erben hat den Ring vor sehr langer Zeit in Auftrag gegeben. Zwischen den beiden Weltkriegen kommt er durch erfolgreiche Geschäfte im Bierhandel zu Geld. Einen Smaragd kann er sich jedoch nicht leisten, hat aber von neuen Vorkommen schöner, grüner Turmaline aus Brasilien gehört, die seit den 20er Jahren auf den Markt und im späten Art Déco in Mode kommen. Etwa 1935 gibt er einem Juwelier in Augsburg den Auftrag für einen repräsentativen Ring, der seine Freude am Leben bezeugen soll. Der Kaufmann besitzt auch zwei Ringe einer Augsburger Großtante, einen mit einem grünen Turmalin aus Brasilien und einen mit vier Diamanten in unterschiedlichen Schliffen, die gibt er dem Goldschmied dazu. Fast will dieser die Steine nicht verwenden, einer der Diamanten hat eine ungewöhnlich große Tafel und wirft das eingefangene Licht nicht so pefekt zurück, wie man es von ihm erwarten darf. Aber der Kaufmann besteht darauf, dass all Steine eingearbeitet werden sollen, weil er an seine alte Tante Elisabeth voll guter Erinnerung denkt. Sie hat ihm in schwierigen Situationen mehr geholfen als seine Eltern. Dann wünscht sich der Kaufmannn noch das Muschel-Motiv, das er auf dem alten Silberbesteck der Tante gesehen hat. Jakob ist sein zweiter Vorname, so muss es das Pilgermotiv sein. Er hat sogar eine kleine Zeichnung angefertigt, wie er den Ring haben will. Für den fertigen Ring bezahlt der Kaufmann mehr als 1000 Reichsmark, eine hohe Summer zu dieser Zeit. Immerhin sind fast zehn Gramm Weißgold verwendet worden.

Der Ring spricht alles aus: Im Innern sieht der indische Prinz, dass der Turmalin aus alten Zusammenhängen kommen muss, da er noch seine alte Fassung in Gelbgold behalten hat. Und der eine unvollkommene Diamant der Tante mit der zu großen Tafel sitzt oben links oder unten rechts, je nachdem wie man ihn trägt. Vom Antiquitätenhändler erfährt der indische Prinz noch, dass der Ring dem sogenannten Retrostil der späten 30er und 40er Jahre behaftet sei, eben die elegante, geometrische Art des späten Art Déco besäße.

Keramikaufbau mit altem Turmalin-Diamant-Ring, Herzmuschel und Belemniten, Sammlung RW, Fotografie RW, 12. August 2025

Elementarteilchen

Die steinalte Sophia ist nach sehr langer Zeit wieder einmal unter der Rheinkniebrücke unterwegs. Eigentlich hab ich hier doch jede blaugemusterte Scherbe aufgehoben, überlegt sie, aber heute schau ich noch einmal nach. Die feinen Schotter liegen anders, als hätte es Nachschub gegeben. Glasscherben, rostige Kronkorken, verbackene Ascheteilchen. Da ein blaues bemaltes Scherbchen, so klein wie ein Stecknadelkopf, darauf ein blaues V oder ein Chromosomenpaar. Sie findet noch vier weitere Kleinstscherben in Blau und dann sogar größere mit Blumen und Ranken. Auch ein graublaues Westerwälder Stück ist dabei.

Die steinalte Sophia ist nach sehr langer Zeit wieder einmal unter der Rheinkniebrücke unterwegs. Eigentlich hab ich hier doch jede blaugemusterte Scherbe aufgehoben, überlegt sie, aber heute schau ich noch einmal nach. Die feinen Schotter liegen anders, als hätte es Nachschub gegeben. Glasscherben, rostige Kronkorken, verbackene Ascheteilchen. Da ein blaues bemaltes Scherbchen, so klein wie ein Stecknadelkopf, darauf ein blaues V oder ein Chromosomenpaar. Sie findet noch vier weitere Kleinstscherben in Blau und dann sogar größere mit Blumen und Ranken. Auch ein graublaues Westerwälder Stück ist dabei.

Die gefundenen Metallteile sprechen. Senator steht auf dem goldglänzenden, angelaufenen Kugelschreiberhalter, Marienhospital auf dem verbogenen Löffel und Car auf einem Keramikstück. Zu Hause erkennt sie mit der Lupe die Blaubemalungen der Porzellanfragmente als aufgedruckt oder handbemalt. Hier das berühmte Strohmuster oder Musselmalet, was es auf sehr feinen Porzellanen gibt. Sie dreht die dicke, dreieckige Scherbe um und findet eine grüne Krone, darüber im Halbkreis ROYAL, darunter HAG und darunter noch ein K. Das ist also eine Scherbe von Royal Kopenhagen aus Dänemark. Es kann die Mitte eines großen Serviertellers gewesen sein bei der Dicke des Materials. Deutlich sieht sie die handgemalten Striche, die im Rund der Mitte eines Tellers oder einer Schale üblich sind. Einen weiteren Schriftszug auf einem anderen sehr verschmutzten Stück kann sie nicht deuten. Sie liest nur …dtische…